傾儔儀僗僋偵尒傜傟傞僪價儏僢僔乕偺搶梞揑嬁偒偵偮偄偰

|

| 侾丏偼偠傔偵 |

|

僪價儏僢僔乕偺傾儔儀僗僋偼偄偐偵傕僪價儏僢僔乕傜偟偄慇嵶偱旤偟偄嬁偒傪帩偭偨偄偐偵傕報徾攈偺壒妝傜偟偄嶌昳偱偁傞偲尵偊傑偡丅

偟偐偟偙偺俀斣傪暦偄偰偄傞偲傆偲晄巚媍側婥帩偪偵曔傜傢傟傑偡丅

偙傟偼僪價儏僢僔乕偑摉帪偺戝惃傪愯傔傞壒妝偐傜懪攋偡傞偨傔偺偝傑偞傑側柾嶕偦偺拞偵偼搶梞壒妝傊偺孹拲偲偄偆偙偲傕偁傝傑偡偑丄偦偆偄偆帋傒偵怗傟傞帪偦偺傛偆側報徾偵曔傜傢傟傞偺偱偡丅 |

俀丏搶梞揑嬁偒

|

|

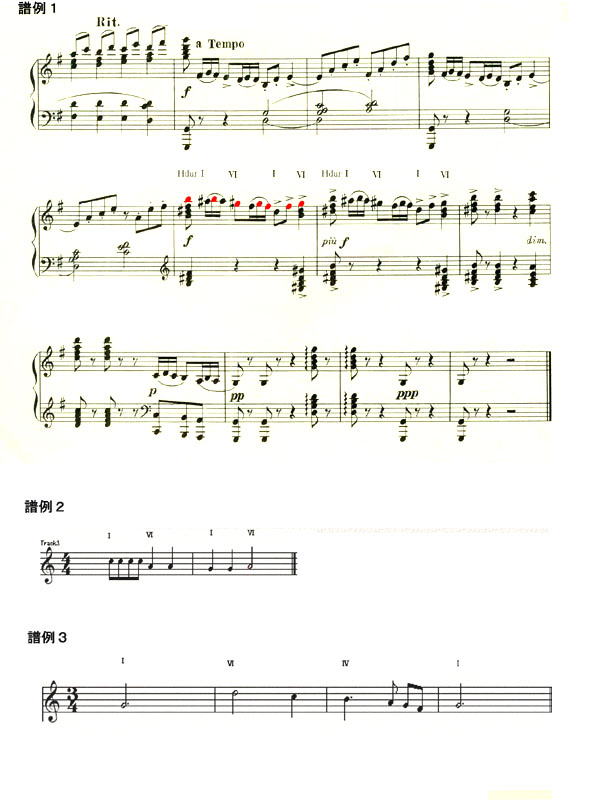

抂揑側椺傪弎傋傑偡丅

採帵晹偺屻敿傪宍嶌傞巒傔偺忋峴慁棩丄俢丆俤丆俧丆俫丆俢丆俤丆俧丆俫偼丄梲慁朄丄俢丆俤丆俧丆俙丆俠丆俢傪彮偟楢憐偝偣傑偡丅

偦偟偰寛掕揑側偺偼偦偺屻偵懕偔慁棩偺拞偵偁傝傑偡丅

晥椺侾偵帵偡愒偺壒傪偨偳傞偲扤傕偑抦偭偰偄傞偁偺慁棩偑晜偐傃忋偑偭偰偒傑偡丅

偦偆偱偡丅擔杮恖偑拞崙傪徾挜偡傞儊儘僨傿乕偲偟偰恊偟傑傟偨偁偺慁棩偱偡丅

晥椺俀偺俠丆俠丆俠丆俠丆俙丆俙丆俧丆俧丆俙偱偡丅

栟傕偙傟偼拞崙偲偼娭學偺側偄暔偩偦偆偱偡偑丄搶梞揑側報徾傪昞偡傕偺偱偁傞偙偲偵偼堘偄偁傝傑偣傫丅

偙偺拞崙傪僀儊乕僕偝偣傞慁棩偲偄偆偺偼丄HDur偺嘥搙偐傜嘫搙偦偟偰嘥丄嘫偲偄偆悇堏偲側傝傑偡丅偙偺嘫搙偲偄偆儅僀僫乕僐乕僪傊偺堏峴偼屆揟壒妝偱偼師偵嘫搙傪惗偐偟偨儊僕儍乕僐乕僪傊偺堏峴乮偦傟偼嘩搙偲側傝傑偡乯丄偝傜偵偦偺屻偺嘥搙傪傪婜懸偝偣傜傟傞傕偺偱偡丅

偁偺桳柤側儉乕儞儕僶乕偺慁棩偼偦偺揟宆偲偄偊傑偡乮晥椺俁乯丅

偱偡偐傜俀夞栚偺HDur嘥搙偺偲偙傠傪HDur嘩搙偲偡傞偲棊偪拝偄偨姶偠偲側傝傑偡丅

俤丆俧倝倱丆俫偺榓壒偲偟偦偺彫愡偺嵟屻傪俢倝倱丆俥倝倱丆俧倝倱傪俤丄俥倝倱丆俧倝倱偵曄偊傞偲偄偆偙偲偱偡丅

偦偆偡傞偲師偺彫愡偺巒傔偺俫俢倳倰嘥搙偵埨掕偟偨宍偱堏峴偱偒傑偡丅

偦偟偰偙偆側傞偲摨帪偵僪價儏僢僔乕偺慱偭偰偄偨搶梞揑嬁偒偼摨帪偵幐偣傞偙偲偲側傝傑偡丅

|

|